2017年03月10日

18冊目 「太陽の棘」

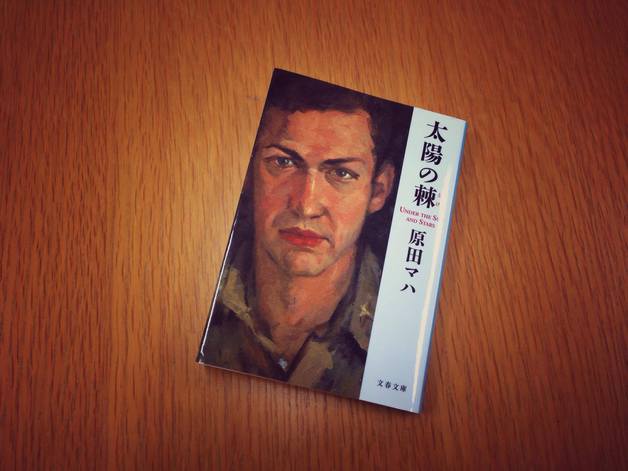

今月ご紹介する本は、原田マハ著の小説『太陽の棘』です。

終戦直後、アメリカ統治下の沖縄には、琉球列島米国軍政府(後に琉球列島米国民政府)が置かれていました。若き精神科医師のエドワード・ウィルソン(エド)は、在沖米軍の従軍医に任命され、サンフランシスコから那覇へとやってきました。そして、偶然通りかかった首里の丘の上でニシムイ美術村に出会います。ニシムイ美術村では、沖縄の画家達が絵を描きながら集団で生活していました。幼い頃から画家になることが夢であったほど絵画や美術が好きなエドと、ニシムイ美術村の画家達の間にアートを通じた友情が生まれます。

エドが感動した沖縄の画家達の絵は、ゴーギャンやセザンヌ、ゴッホを彷彿とさせながら、そのどれにも似ていないユニークな魅力がありました。占領軍側のエドは、小さな島の沖縄にこのような高度な技術と才能を持った画家がいることに驚きます。そして彼らとの交流の中で多くのことを知り、学びます。

従軍画家として内地(ヤマト)で終戦をむかえたタイラ、アメリカで日系二世として育ったメグミ、沖縄戦最後の激戦地となった摩文仁出身のヒガ。文庫版の解説で佐藤優さんが「どんなに善意の人間であっても、理解できない事柄がある」というように、沖縄の語りえない孤独を抱えながら、それぞれが戦後の沖縄を身ひとつで生きています。

エドは後の回想でこう語ります。

私たちは、互いに、巡り合うとは夢にも思っていなかった。それなのに、巡り合ってしまった。そして、そのときは、あの出会いが私の人生を後々まで照らす光になろうとは―あるいはいまも思い出せばかすかに胸の奥底を刺す青春の棘となろうとは、思いもよらなかった。

アメリカ人と沖縄人、勝者と敗者、持つものと持たざるもの、支配するものとされるもの。私たちを分け隔てるものはたくさんあった。けれど、私たちには、それらのいかなる現実よりもはるかに強い、たったひとつの共通するものがあった。

実は、この物語は事実をもとに書かれています。

ニシムイ美術村は、終戦後の沖縄に実在しており、玉那覇正吉、安次嶺金正、安谷屋正義、具志堅以徳などの画家が住んでいました。本の表紙の絵は(タイラのモデルである)玉那覇正吉が描いた、(エドのモデルである)スタンレー・スタインバーグ博士の肖像画です。

原田マハさんは、この小説を書くために、スタインバーグ博士からたくさんの資料を提供してもらい、当時の記憶を詳細に聞いたそうです。スタインバーグ博士が沖縄に駐留していたのは僅か二年でしたが、その間にニシムイ美術村に何度も通い、画家達の絵を購入しコツコツとサンフランシスコに送っていたおかげで多くの絵が大切に保存されていました。そして2009年に、博士のニシムイ・コレクションが沖縄県立博物館・美術館へ里帰りし、展覧会が催されたそうです。

小説の中では、エドが帰国命令を受けて本国アメリカへ帰るところで終わります。もうニシムイの仲間と会うことはないのだろうと思うと切ない別れですが、およそ60年経って、その絵が沖縄に還ってこようとは! そして彼らの友情は原田マハさんの小説になって90歳を超える博士のもとへ届けられようとは!奇跡のような現実に感動します。

著者の原田マハさんは、美術関係のお仕事を経て現在は作家兼キュレーターとして活動されています。原田さんの小説は美術に関する話も多いですが、『カフーを待ちわびて』『花々』『風のマジム』など沖縄を舞台とした作品をいくつも書いています。沖縄への想い入れがあるのでしょう。他の作品も読んでみたいですね(ちなみに、お兄さんである原田宗典さんの小説やエッセイも私は大好きです)。

物語を読み終えたらもう一度じっくりと表紙の絵を見てください。激動の時代に気高く生きた画家達を讃える、おすすめの1冊です。

【参考サイト】

文藝春秋 「本の話web」

原田マハ『太陽の棘』特設サイト

NHK日曜美術館(2009/3/15放送) [動画]

ニシムイ〜沖縄・知られざる美術村

沖縄県立博物館・美術館 [イベント]

戦後70年特別企画 ニシムイ ―太陽のキャンバス― (2015年度)

板橋区立美術館 [イベント]

『池袋モンパルナスとニシムイ美術村』

2018年2月~4月 開催予定

〔書籍データ〕

太陽の棘 文春文庫

著者:原田マハ

発行:文藝春秋

発売日:2016年11月10日

ISBN:978-4-16-790726-6

Posted by atalas at 12:00│Comments(0)

│島の本棚