2019年01月18日

第9回 「下川凹天の盟友 山口豊専の巻 その1」

こんにちは。裏座から宮国です。

凹天の漫画人生が、病に苦しみ、最終的に長生きしたとはいえ、「晩年」に仏画に向かった理由があるとすれば、やはり人との出会いではないでしょうか?。鈴木大拙(すずき たいせつ)や岡本一平(おかもと いっぺい)とかの子(かのこ)夫妻との出会いなど、いくつか理由が考えられますが、私は山口豊専(やまぐち ほうせん)という人との出会いが大きかったように考えます。

調べていると、凹天と山口豊専はただの知り合い同士ではなかったように思います。切磋琢磨(せっさたくま)しつつも、互いに尊敬は忘れなかった間柄。凹天が、戦時期に“豊玉”、“豊明”と、豊専にちなんだペンネームをもらうくらいですから、心酔していたのは、凹天の方だったかもしれません。豊専のような漫文漫画を描きたい、そして豊専のような生き方をしたい、という気持ちがあったのではないでしょうか?。

題名の“盟友”とは「固く誓い合った友人。同志」という意味です。素人目から見ると、ふたりはまったく違う画風。

凹天はどちらかといえば技巧派で、角があると同時にパンチがあり、豊専は印象派。曲線が美しく、アシメントリーな自然さがあります。

凹天の極彩色で人工的、前衛的、サイケデリックであろうとする前のめりの姿勢が作家の個性としてあったと思います。その個性が死ぬまで書き続けられた秘訣かもしれません。ですが、実は豊専も長生きでした。ふたりはどちらも頑固ジジイそうです。長命なのは、我がままに生きることなのかもしれませんね。

【山口豊専『終生一日 うき世の絵ばなし』(デモス出版、1979)】

かたや豊専のパステルタッチ、自分の内にある熱いコアの部分を静かに抱いて、貫こうとする強さが感じられます。凹天とは真反対と言ってもいいでしょう。世の中への、庶民の暮らしへの眼差しも画風ににじみ出ています。心に秘めていた激しさが、徐々に淡くなっていくような。また、豊専は白紙にいきなりなぐり描きしても筆に迷いがない自然な絵を描いたとも言われています。天才肌だったのかもしれません。

かたや豊専のパステルタッチ、自分の内にある熱いコアの部分を静かに抱いて、貫こうとする強さが感じられます。凹天とは真反対と言ってもいいでしょう。世の中への、庶民の暮らしへの眼差しも画風ににじみ出ています。心に秘めていた激しさが、徐々に淡くなっていくような。また、豊専は白紙にいきなりなぐり描きしても筆に迷いがない自然な絵を描いたとも言われています。天才肌だったのかもしれません。豊専は「漫画漫文」を最晩年まで描き続けました。晩年の画風はひと言でいうと「たおやか」。

凹天が、エッジの効いた都会的な風刺画から、地方に移り仏画へと至っても、どうしても描けなかったであろう「おだやかさ」にあふれています。

流れるような文章と人を見つめる眼差しの優しさ。豊専が88歳で出版した『終生一日 うき世の絵ばなし』(デモス出版、1979年)は、枕元に置いておきたい、ほっとする一冊。私の世代は昔話に似たノスタルジーを感じますが、昭和時代を成人として生きた人たちは実感が残っているんじゃないでしょうか。

凹天と豊専は「正反対だからこそ惹かれる」という好例でしょう。今回の一番座の話は、ふたりが尊敬し合っていた様子を垣間見ることができます。

こんにちは。一番座より片岡慎泰です。

今回から凹天門下の番頭格、山口豊専(やまぐち ほうせん)を取り上げたいと思います。

山口豊専の本名は、専之介(せんのすけ)。1891年6月8日に、7人兄弟の惣領(そうりょう≒跡取り)として、千葉県研印旛郡白井(しろい)村白井(現・千葉県白井市白井で生まれました。生誕地は現在、和洋菓子店「さつまや」になっています。

有限会社さつまや公式HP Blog

父親の名は山口房吉、母親はとし。生家は蝋燭屋。屋号は森(盛)右衛門。祖父の時代までは提灯屋でした。その頃の印旛郡白井村の様子は、豊専の絵と文章で生き生きと表現され、地方紙『千葉新報』や『かまがや民報』で、当時、人気のシリーズに。ちょうど、千葉ニュータウン計画(1966年~2014年)が始まった頃で、失われていくものに対する哀愁の念に満ち溢れ、ノスタルジックに描かれています。

夕方の一番星探し、田螺採り、摘み草などの子ども遊び、里山、川、氏神様の杜(もり)、夜泣きのまじない、飴細工、飴細工、お囃子、長寿の松、馬、市など。子どもの頃から書画や文章を得意としていた豊専ですが、老いてなお、その目と腕は確かな記憶に支えられ、健筆を揮(ふる)っています。

中には、今では死語になってしまった言葉も多く記されています。ここでは、その例をいくつか。

「しんこ細工は、ぬれ雑巾で、しっとりと白い餅をまるく包んであり、それを指先で摑み取り、たくみに馴れた手つきで色いろな子供の好きそうな物の形ができ上がる。それに色付きの餅を添えて目や耳ができたり、黒ぶちの犬猫ができたりする。一銭か二銭を握って子供はそのでき上がりを心楽しく見守って待っている。ヘンテツもない顔をしたこの細工爺さんは、お世辞も笑いも無いが、こうした風景は子供と細工物と爺さんとの三つのものが、いい雰囲気の中で何か通い合って一体の風物詩を醸し出している。こうして庶民の世界というものは、そのままの素朴さと自然という姿で明け暮れ、村や町に平穏さを漂わせていた」

【木村伊兵衛他『昭和 写真家が捉えた時代の一瞬』(クレヴィス、2013年)で、表紙になっている“しんこ細工”の様子】

「『五十集屋』と書いて、『いさばや』と読んだり言ったりしていたのを今の人は知るまい。また、そういう商売をしたところで、今の人は買いに行かないであろう。その〝いさば〟というのは乾燥した海産物がおもで、乾鱈、目ざし、数の子、鮭鱒干し鰊、昆布、ひじき、貝類、かつぶし、ゴマメ等々といった、すべて乾物もので、いつになっても腐る心配のない物を並べて、不自由な町や村にあったものだ。人寄せ事や、家になにかあった時など、このいさばやへ肴気の物を買いに行ったものである。大豆、そら豆、いんげん、小豆、そば粉などを置く店もあり、町に住み、村に住む者にとってはなくてはならぬ店であった。昔は数の子などは貧乏人の食うものであって、買い行くと桶の中から藁くずなど交じったり、ホコリが出そうにカラカラに乾いていて、一升マスで計ってくれた」

「村人とも余り話もせず、無口で、だんまり屋で、ただ黙々と生きているような変わり型の男、これをボクリョウ突きといっていた。天気さえよければ一年一日同じように弁当とイモ堀りとテラテラに光った細い鉄棒を入れた竹籠を背負って、きょうもまた、どこへ行くのか?。当人だけが知る目的の松山へとめざすのである。そうした山はかなり古い年月を経た地域のことで、この男の歩き回る山は一日に五里十里は珍しくない。まず、とがった鉄棒ををグスリグスリと地中に差し込んでコツン…と当たる物を探すのである。これをボクリョウという。これを掘り出して見ると、でこぼこでイモのような固い物である。ひと皮むけば色も香りもないただの白い固形物である。これをときほぐせば、かなりの量に殖(ふ)える白い粉末になる。山が当たれば籠も重くなるが、外(は)ずれれば一日から歩きとなる。こうなると、稼ぎの問題でゼニ子の問題である。だから当たった山はほかの人に感づかれたくない。うかうか同業者の耳に入ような口はすべりたくないという大事な秘密場所である。だから無口者、変人者、だんまりやで通す人がこんな仕事をしていた。バカでも無能者でもこれでいい金になっていた。この無色無臭、毒にも薬にもならないという白い粉は、いろいろな粉薬にまぜられていた。医者や薬屋から買って私たちのありがたい命の親となっていたのであった」

【東京両国 回向院】山口専之介は数え14歳の時、小学校を卒業。最初は独学で絵を勉強していましたが、絵を学ぶために、父親の友人で、浅草の亀山豊橘(かめやま ほうきつ)という絵師のところで奉公。そこで、豊の字と本名の専之介の専とで、豊専の雅号をいただき、爾来(じらい≒それ以来)、最期までそれを名乗ってきました。肝心の絵の方は習わなかったという記録が残されています。亀山豊橘の墓碑は現在も両国の回向院(えこういん)に残されています。

当時、日露戦争で日本中が沸き立っていた頃でした。この時期、宮古でも、中村十作(なかむら じゅうさく)や城間正安(ぐすくま せいあん)、の尽力で、ちょうど、266年間も続いた人頭税(にんとうぜい)が廃止されたばかりで、同じく沸き立っていました。

【人頭税廃止100周年記念碑 宮古島市鏡原】

話を元に戻しますが、山口豊専は3年間、亀山豊橘に奉公した後、埼玉県北葛飾郡栗橋町(現・久喜市)の中山愛山(なかやま あいざん)に住み込みで弟子入りし、ここで、本格的な南画、墨画を学び、中山愛山の息子がやっていた経師屋(きょうじゃ)も見よう見まねで覚えたとのこと。経師屋とは、掛軸の表装や和本の装丁、ふすま・障子の張替などを行う職のことです。

1911年、徴兵検査年齢に達した山口豊専は、一旦、郷里に戻ります。結果は不合格。当時、満20歳になると、男子は抽選で3年間兵役に就くことになっていました。この検査時の悲喜こもごもの出来事は、多くの話となって、今でも伝えられています。

有名どころでは、三島由紀夫(みしま ゆきお)の話があります。三島は、親のアドバイスに従って、本籍のある加古川で受けました。当時の田舎で育った者に比べれば、都会で軟弱な体格だったら不合格になるかもと算段があったとのこと。それどころか、私の学生時代の講義によれば、醤油を大量に飲んで、不合格を真剣に目指したと直接聞きました。結果は合格。しかし、人生や人の気持ちを推し量ることはできません。戦死した友人・知人に対しての気持ちが、最終的にトワウマとなって、マッチョな身体を作りあげ、市ヶ谷の事件につながったとおっしゃってました。他方、些細すぎる私事になりますが、私の父方の祖父は、耳が聴こえないふりをして、兵役から逃れたとのこと。しかし、それが当然ではないどころか、そのような類いの行為がわざということがばれると「国賊」扱いをされかねないことになる時代でもありました。

翌1912年、『国民新聞』の文芸欄に山口豊専の文章が活字になります。それがきっかけで、白井のひと山越した「無造作に引っつめ髪を結った赤い唇のT子」という文学少女と恋が生まれます。「隣り村であるので、時々会うこともあり、野道の道祖神の石の雑木の森で何回も回を重ねた。人の通ることの少ない寂しい草道である。或る時はその石台に連絡の紙を折り畳んで時をしめし合わすこともあった」。しかし、役場勤めで厳格な父親の知るところとなり、「T子は敷居から一歩も出られない仕打ちを受けた」。

慎重に言葉を選びながらこう記します。父親の怒りは「あんな貧乏な倅と」。その時、豊専は強がりで「俺は男だと言った」。「T子の友達から内証の便りを受けた。生なましい生き別れをして私は東京へ出た」。何度読んでも、言葉だけでは実情が分からないようになっています。豊専の身のうちには、他の誰かが読んでも理解できなくてもいい、それでも記しておきたいという気持ちが消え去ることがなかったのでしょう。米寿になった豊専は「六十余年も経った昔の道祖神の石に私は立って瞑想した」。

山口豊専の人柄を伝える「ゼニ勘定と肩書きが大嫌い」という言葉の裏には、このような悲恋が大きく影響したのではないでしょうか。しかも、その姿勢を一生続けたところに、明治生まれの男の骨っぽさを感じます。豊専と出会った人びとが、彼の人柄を伝えるのに、まず第一に「ゼニ勘定と肩書きが大嫌い」という言葉を繰り返すのを読むと、そう感じざるを得ません。

【白井町の広報誌「広報 しろい」より」】

悲恋をした後の行き先は、浅草区橋場町。そこで、筆一本で生きる決心をした豊専は、描いた絵が浅草花屋敷前の絵草紙屋などで取引されます。半折一枚が1円から5円で飛ぶように売買され、たちまち裕福な暮らしができるように。1913年には、『国民新聞』、『東京毎夕新聞』、『都新聞』、『讀賣新聞』などの各新聞社の文芸部に属し、風刺漫畫や随筆が連載されるようになります。

裕福になった山口豊専は、当時高かった自転車を購入。当時の自転車の値段を挙げておきます。自転車文化センターに照会したところ、1910年には、50円~150円。国家公務員の月収は、55円。大卒の初任給は55円。高卒の初任給が12円ですから、いかに自転車の価値が高かったか分かります。豊専は、それで、白井から日光へ写生旅行に出かけたりします。その途中で、当時の国本村尋常小学校(現・宇都宮市立国本中央小学校)の宿直教師から「いい絵描きになれ」と励まされたというエピソードも。

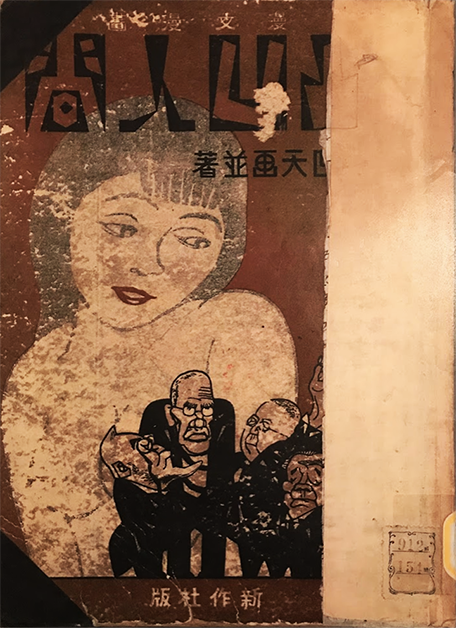

【凹天のセンスの良さが炸裂する『凸凹人間』(新作社、1925)】

1916年、山口豊専は千葉郡豊富(とよとみ)村(現・船橋市豊富町)で、石井弁蔵・かよの実子“よし”と結ばれます。“よし”は「当時義父母、弟たちの世話で誠に苦しいものでした」と、回顧しています。

この年は、国産初めての商業アニメを制作した男として、下川凹天の名が後世に残った記念すべき年でもあります。と言っても現代からの視点であって、凹天も順風満帆だったわけでもなく、四苦八苦していたようです。「何しろ日本で始めての事であり、活動界の事情は少しも知らず、勿論方法も知らねば、機械も無い。全く自分の幼稚な馬鹿正直な、智慧一つでやってた」と『凸凹人間』(新作社、1925年)に記しているのですから。

翌1917年、記録で遡(さかのぼ)れる限り、初めて(暮雪庵)豊専の雅号を用いた句が残されています。

椎の実や神に揚げたる小豆飯

遠慮して門から外す頭巾かな

これは、生まれ故郷の白井にある産土神社(うぶすなじんじゃ)である鳥見神社にある神木にまつわる句です。産土神社とは、熊野神社とか浅間神社、氷川神社のような大きな神社でなく、自分の生まれた土地に宿る神様を祀った神社のこと。生まれてから一生守護してくれる神様のことです。宮古で言えば、御嶽のような存在かもしれません。老いてから妻とともにずっと、生まれた土地で漫画漫文を描き続けた、山口豊専にふさわしいエピソードではないでしょうか。

1918年3月30日、石井よしと入籍。同日、長男喜久治が生まれます。届出4月13日で入籍受付。現代の考えでは、順番がおかしいように思えますが、当時の男女の結婚は、子が産まれた時点で一緒に入籍というのは、よくありました。それどころか、かの「原始女性は太陽であった」というフレーズで有名な平塚らいてう(ひらつか らいちょう)が、親友の尾竹一枝(おたけ かずえ)が結核になり、南湖院に見舞いに行った際に知り合った奥村博史(おくむら ひろし)との間に生まれた子どもは、1912年に生まれたのですが、実際にその子を自分の籍に入れたのは、なんと30年近く経った1941年のことでした。そうです、南湖園とは、茅ヶ崎にあった「東洋一」の結核サナトリウムのことです。

※南湖園は、第8回「下川凹天の弟子 森比呂志の巻 その6」にも登場した、茅ケ崎市にある、国指定登録有形文化財「旧南湖院第一病舎」のこと。

実際に、西田茂樹、木村正文著「わが国の1920年以前の婚姻・離婚・身分別出生・ 身分別死産の動向に関する一考察」(『民族衛生』、1992年58号)という論文では、人口動態のデータを分析して、上記のようなことがあったことを指摘してます。ここでは論者に失礼ですが、簡略化して紹介します。1910年代、20年代頃、事実婚の状態にありながら未入籍であった妻が、相当数存在したと推定される。この原因として、実際に結婚しても婚姻届を提出しないでおき、子ども、特に男児が生まれれば、子どもとともに妻を入籍し、子どもが生まれなければ、事実上の離婚といった結婚の方法が広まっていた。

1920年頃から、漫画家として、東京でも山口豊専の名が知られるようになりました。凹天も、その頃名を知ったようです。1923年の関東大震災の際には、親子3人は神田区佐久間町(現・千代田区神田佐久間町)に転居していました。家族で、上野広小路から小石川(現・東京大学理学部付属植物園)方面に逃げて、間一髪難を逃れました。「八方から逃げまどう群衆と荷物と車、自転車など一寸のすき間もないくらいに、かたまり合い押し合いのまま坂をを上り切ると、向こうの本郷方面はすでに火の海で、電信柱が電信にぶら下がるようにして、根元から燃え上がっている。焼け落ちた町並の家がまだ燃え残りながら、赤い火がトロトロと道路の地面をこがしている。私たちは逃げるつもりでここまで来たが、見れば左方にも右方にも赤々と物を焼きつくして広がる火勢があり、熱い夜の空気を廃塵とくすぶる煙が渦巻いて、向こうの視界は地獄の果てのような火の明かりであった」。豊専の家は全焼し、妻よしの実家である八木ヵ谷にしばらく住むことになります。

さて、下川凹天と山口豊専とのつながりで、一番知られているのが「慧星(すいせい)会」です。この会は、下川凹天が始めたと巷間考えられています。しかし、事実は、山口豊専が1925年、南葛飾郡小松町下平井(現在の江戸川区平井)に住居を構えて、日本画を研究するために創設し、主宰したのです。

【大正時代末期に、近くの中川の奥戸橋で行われていた漁の様子。かなり自然環境が良さそうです。(「写真で見る葛飾」より)】

そして、われらが凹天と同じ釜の飯を食ったのが、1926年『東京毎夕新聞』でした。「豊専老とのつながりはずいぶん古いもので、大正十五年、毎夕新聞(戦時中に廃刊)で日曜漫画ページをやるというので、私がその編集を頼まれた。私自身三十五・六歳だったので、執筆陣は二十代の若僧ばかりだった。その中に私と同年配で日本画家であり、俳人である男がいた。毎夕新聞には社長賞というものがあったが、この男が現れてからは社長賞はいつもこの男にとられてしまった。この男が豊専老の前身である」。

ひとまず、一番座からは以上です。

再び、裏座から宮国です。

いかがでしたでしょうか。たかが百年前、されど百年前ですね。

今回は、豊専が生まれてから、凹天との出会いに至る時期でした。

ちなみに、宮古生まれの私にとって「日露戦争と宮古」と言えば、久松五勇士!。この話は昭和時代になってから、掘り起こされたいわゆる大日本帝國的な美談です。

当時、無敵と呼ばれたロシアのバルチック艦隊を宮古の一青年奥浜牛が発見し、駐在所に駆け込み、宮古は大騒ぎになりました。当時、通信施設が石垣島にしかなかったため、5人の青年がサバニで15時間170キロを漕ぎ、30キロの山道を歩いて石垣島の八重山郵便局へ。八重山から那覇を経由して、ロシアのバルチック艦隊のことは東京の大本営に伝えられました。実際には、その前に信濃丸が発見して、バルチック艦隊の情報はすでに大本営は知っていたのですが・・・。「遅かりし1時間」という言葉は、時間の真偽はともかく、今なお宮古で「久松五勇士」の話になると出てきます。宮古関係者なら一度はその「いそげいそげ やえやまへ ひさまつごゆぅううし おとこだぜ」というフレーズは聴いたことがあるのではないでしょうか?

しかし、五勇士ではなく、実は四人だったとか、昭和時代に入ってからの報奨式を嫌がっていたとかとあります。また、宮古の一青年奥浜牛ではなく、バルチック艦隊を見つけたのは、粟国島の一青年奥浜牛ということも判明しています(んなま to んきゃーん 第116回「久松五勇顕彰碑」)。 名物に美味いものなし、美談に裏話ありなのかもしれません。

宮古で久松五勇士が奔走していた頃、宮古生まれの凹天は身体を壊しながら、漫画を生業とした不安定な職種ながらも、中央でバリバリと仕事をしていました。そのなかで出会ったのが盟友・豊専。腕も人柄も凹天には、負けず劣らずといった個性だったように思います。

すこぶる健康で、千葉県から栃木の日光まで自転車で行くような元気な豊専。入退院を繰り返しながら、チャンスがあればどこまでもかじりついていく貪欲な凹天。アウトドア系豊専とインドア派凹天というイメージが勝手に浮かびます。出発点も画風も違うのですが「絵を描くこと」への情熱はひけをとらなかったと思われます。

仕事仲間と一言で言いますが、通信手段が限られていたこのような時代とSNSが発達した現代とは雲泥の差で、ふたりは極めて近しい存在だったのかもしれません。「慧星(すいせい)会」では、もちろんふたりが中心人物となりました。ふたりが日本画研究という新しい道を模索し始めたのは盟友の証拠だと思わずにはいられません。

【主な登場人物の簡単な経歴】

鈴木大拙(すずき たいせつ)1870年~1966年

仏教学者。金沢市生まれ。本名は鈴木貞太郎(すずき ていたろう)。第四高等学校(現・金沢大学)退学後、東京専門学校(現・早稲田大学)を経て、東京帝國大学選科で学ぶ。在学中に鎌倉円覚寺の今北洪庵、釈宗演の元でしばしば参禅した。1897年に釈宗演の紹介で、アメリカに留学。多くの著作を英語で書き、日本の禅文化、仏教文化を世界に知らしめた。1909年帰国。円覚寺で知り合った神智学徒のベアトリス・レインと1911年結婚。学習院大学に赴任し、柳宗悦や松方三郎に英語を教え、その後も交流する。1921年大谷大学教授として、京都に赴任。凹天とは、記録で遡れるだけでも、1934年に高尾山薬王院で禅問答をしている。晩年は、コロンビア大学に客員教授に赴任し、多くの大学で講義を行った。カール・グスタフ・ユングとも交流があった。1966年に、絞扼性腸閉塞のため東京築地聖路加病院で死去。

岡本一平(おかもと いっぺい)1886年~1948年

漫画家、作詞家。妻は小説家の岡本かの子。芸術家・岡本太郎の父親。東京美術学校西洋画科に進学。北海道函館区汐見町生まれ。卒業後、帝国劇場で舞台芸術の仕事に携わった後、夏目漱石の強い推薦で、1912年に朝日新聞社に入社。漫画記者となり、「漫画漫文」という独自のスタイルでヒット・メーカーになる。凹天の処女作『ポンチ肖像』(磯部甲陽堂、1916年)の序言を書く。その後、『一平全集』(全15巻・先進社)など大ベストセラーを世に送り出す。漫画家養成の私塾を主宰し、後進を育てた。疎開先の岐阜県美濃加茂市で脳内出血のため死去。

岡本かの子(おかもと かのこ)1889年~1939年

小説家、歌人、仏教研究者。現在の東京都港区生まれ。本名はカノ。実家の大貫家は、代々幕府や諸藩の御用達を務める大地主で、現在の川崎市高津区二子に本家があった。その別邸で生まれる。跡見女学校卒。避暑で出かけた追分の旅館油屋で岡本一平と知り合う。大恋愛の末、一平が東京美術学校(現・東京藝術大学)時代に卒業した1910年に結婚。1930年に芸術家太郎を生んだ。一平との奇妙な夫婦生活は、世間の知るところとなる。このあたりは瀬戸内晴美『かの子繚乱』に詳しい。かの子は、苦しみを親鸞の『嘆異抄』に求めた。代表作に『母子叙情』、『老婆抄』、『生々流転』がある。1939年脳溢血で倒れ、東京帝國大学附属病院小石川分院で死去。

亀山豊橘(かめやま ほうきつ)

浅草絵師。詳細不明。鋭意調査中。

中村十作(なかむら じゅうさく)1867年~1943年

実業家、社会運動家。越後国頸城郡成増村(現・上越市板倉区成増)生まれ。実家は代々庄屋を務めていた。東京法律専門学校中退後、真珠事業を始めるため、1982年宮古島に渡った。しかし、そこで、人頭税(にんとうぜい)に苦しむ農民を見かねて、これを見かねた中村は精糖業技師として同じく宮古島を訪れていた城間正安とともに、当時の沖縄県知事であった奈良原繁に人頭税の廃止を上訴。しかし士族らの激しい反発からなかなか要求が呑まれることはなかった。同年、中村と城間、農民代表の西里蒲、平良真牛とともに当時の内務大臣井上馨へと請願書を提出した。人頭税廃止の確約を得て一行が帰ると、農民は総出で漲水港に迎え鏡原馬場において盛大な祝宴と競馬(ヌーマピラス)やクイチャーなどを催し宿願達成の喜びを分ち合った。帰宮した中村十作達を称えるアヤーグまで作られた。その後、紆余曲折はあったが、議案は承認され、1903年ようやく人頭税制度は廃止となった。中村十作は、そのことを死ぬまで語らず、宮古島で真珠事業を営んでいた。胃がんのため、京都の自宅で死去。

城間正安(ぐすくま せいあん)1860年~1944年

製糖技師者、社会運動家、ゆた。琉球王国那覇久茂地(現・沖縄県那覇市久茂地)生まれ。1884年宮古島の製糖指導員に任命され同地に赴任したが、現地農民が過酷な人頭税に苦しむのを座視できず、中村十作と協力して、その撤廃に取り組んだ。城間と中村は農民代表の平良真牛(砂川間切保良村)、西里蒲(砂川間切福間村)とともに上京し、政府や帝国議会に直訴することにした。上京にかかる交通費は、中村が真珠採取の事業資金をはたいたり、城間・平良・西里が田畑を売って調達したりして捻出した。一行が出発する際の宮古島の漲水港には、彼らを送り出そうとする農民らと反対して阻止しようとする士族らが集まり、一触即発の状態に。4人は1893年、東京に着き、新聞社・知識人・帝国議会議員などを訪ね、予想以上の成果を挙げた。1893年の議会では取り上げられなかったが、2年後の1895年、第8回帝国議会にて彼らの請願が取り上げられて可決に至った。1899年には土地整理が着手され、1903年、ついに人頭税は廃止されることとなった。晩年はゆた(沖縄、奄美地方で占いを職業とする人)として暮らす。

中山愛山(なかやま あいざん)

南画家。詳細不明。鋭意調査中。

三島由紀夫(みしま ゆきお)1925年~1970年

小説家・劇作家・随筆家・評論家・政治活動家・皇国主義者。東京市四谷區永住町2番地(現・東京都新宿区四谷4丁目22番)において、父・平岡梓と母・倭文重の間の長男として誕生。本名は平岡公威。東京帝國大卒。1945年から、東京よりも危険な神奈川県高座郡大和(現・大和市)の海軍高座工廠に勤労動員された。公威は『和泉式部日記』、『上田秋成全集』、『古事記』などの古典、泉鏡花、イェーツなどを濫読した。卒業前から受けていた様々な種類の試験をクリアし、高等文官試験に合格した公威は、大蔵省に初登庁し、大蔵事務官に任官されて銀行局国民貯蓄課に勤務することになった。1949年、作家となってから初上演作の戯曲『火宅』が俳優座により初演され、従来のリアリズム演劇とは違う新しい劇として、神西清や岸田国士などの評論家から高い評価を受けた。三島にとっての「裏返しの自殺」であり、渾身の書き下ろし長編『仮面の告白』は同年に出版され、発売当初は反響が薄かったものの、神西清が高評した後、花田清輝に激賞されるなど文壇で大きな話題となった。年末にも読売新聞の1929年ベストスリーに選ばれ、作家としての三島の地位は不動のものに。その後、『金閣寺』、『鏡子の鏡』、『憂国』、『十日の菊』、『黒蜥蜴』、『午後の曳航』、『雨のなかの噴水』、『天人五衰』、『豊饒の海』などのヒット作を次々ととばす。海外での評価も高く、ノーベル文学賞候補にも数度なる。しかし、1970年、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地内にある東部方面総監部総監室を森田必勝ら、楯の会会員4名とともに訪れ、面談中に突如、益田兼利総監を人質にして籠城。バルコニーから檄文を撒き、自衛隊の決起を促す演説をした直後に割腹自決した。

平塚らいてう(ひらつか らいちょう)1886年~1971年

思想家、評論家、作家、女性解放運動。東京市麹町区土手三番町(現・東京都千代田区五番町)に3人姉妹の末娘、平塚明(ひらつか はる)として生まれる。1905年(1906年に日本女子大学校を卒業。両忘庵で禅の修行をしながら、二松学舎(現・二松學舍大学)、女子英学塾(現・津田塾大学)で漢文や英語を学び、1907年にはさらに成美女子英語学校に通うようになった。成美女子英語学校でテキストとして使われたゲーテの『若きウェルテルの悩み』で初めて文学に触れ、文学に目覚める。東京帝大出の新任教師生田長江に師事し、生田と森田草平が主催する課外文学講座「閨秀文学会」に参加するようになった。生田の勧めで処女小説『愛の末日』を書き上げ、それを読んだ森田が才能を高く評価する手紙を明に送ったことがきっかけで、ふたりは恋仲になった。1908年に初めてのデートをするが、同年に塩原から日光に抜ける尾頭峠付近の山中で救助されるという塩原事件あるいは煤煙事件と呼ばれる事件を起こす。塩原事件を機に、性差別や男尊女卑の社会で抑圧された女性の自我の解放に興味が目覚めた。この頃、生田長江の強い誘いで、日本で最初の女性による女性のための文芸誌『青鞜』の製作に入った。『青鞜社』を立ち上げ、企画は明の同窓生や同年代の女性に拠り、明は主にプロデュースに回った。明は「元始女性は太陽であつた - 青鞜発刊に際して」という創刊の辞を書くことになり、その原稿を書き上げた際に、初めて「らいてう」という筆名を用いた。『青鞜』創刊号は、1911年に創刊され、男女で両極端な反響を巻き起こした。女性の読者からは手紙が殺到。時には平塚家に訪ねてくる読者もいたほどだったが、その一方、男性の読者あるいは新聞は冷たい視線で、青鞜社を揶揄する記事を書き、時には平塚家に石が投げ込まれるほどだった。1912年夏に茅ヶ崎で5歳年下の画家志望の青年奥村博史と出会い、青鞜社自体を巻き込んだ騒動ののちに事実婚(夫婦別姓)を始めている。1919年には、市川房江らとともに、「新日本人協会」を創設。戦後も、女性の地位の向上に努め、野上弥栄子らと「新日本婦人の会」などいくつか団体を立ち上げる。1970年に胆嚢・胆道癌を患い、東京都千駄ヶ谷の代々木病院に入院。らいてうは入院後も口述筆記で執筆を続けていたが、そこで逝去。

尾竹一枝(おたけ かずえ)1886年~1996年

画家、随筆家、女性運動家。富山市越前町出身。日本画家尾竹越堂の長女として生まれる。夕陽丘高等女学校卒業、1910年に女子美術学校日本画選科に入学するが中退。平塚らいてうに心酔し、『青鞜』創刊翌年の1912年に『青鞜社』に入社、ペンネームとして尾竹紅吉を名乗り、随筆や詩の執筆、また1周年記念号の表紙を担当するなど、積極的に活動する。しかし、らいてうとの同性愛関係や、バーでの飲酒(通称「五色の酒事件」)吉原遊廓の見学(通称「吉原登楼事件」)などがスキャンダルを呼び、「新しい女」の一人として批判され、すぐに『青鞜社』を退社する。同年4月、第12回巽画会展に初出品した『陶器』が三等賞を受賞、1913年第13回巽画会展に出品した『枇杷の実』が一等褒状を受ける。1914年富本憲吉と結婚。ふたりは1男2女を儲けるが、1945年には別居。戦後は書店を経営し、『暮しの手帖』に多くの童話を載せるなど、晩年まで執筆活動を続けた。肝臓がんのため死去。通夜や告別式には、平塚らいてう、中村汀女、神近市子などの花輪が寄せらた。追悼文も、中野重治、市川房枝など多くの人が書いている。童話は没後に『お母さんが読んで聞かせるお話』として『暮しの手帖社』から出版された。

奥村博史(おくむら ひろし)1889年~1964年

洋画家、金工家。藤沢市出身。日本水彩画研究所(現・日本水彩画会研究所)修了。主宰者大下没後、油絵に転じた。1914年婦人運動家の平塚明子(らいてう)と恋愛結婚し、話題となった。同年第1回二科展で「灰色の海」が入選。二科展に出品を続けた。そのころ成城に住んで成城学園で教える。武者小路実篤と知り会い「新しき村」の美術部に属したりもした。1933年富本憲吉の勧めで自作の指環を国画会展工芸部門に出品、受賞して国画会会員となった。世田谷区関東中央病院で急性骨髄白血病のため死去。

【2020/04/19 現在】

Posted by atalas at 12:00│Comments(0)

│Ecce HECO.(エッケヘコ)