2017年04月25日

第132回 「海上挺進基地第四戦隊駐屯地跡」

先週から続く陸軍海上挺進隊ネタです。今回は攻撃部隊である本隊です。石碑が建立されているのは仮称・荷川取川(東仲荷川取雨水幹線)の下流部。24ノースと元ステーキ屋の間にある遊歩道の奥になります。この遊歩道は湾岸道路(北環状線)を境にして、下流部の荷川取漁港側は開渠に、上流側の遊歩道の一部が暗渠となっています。その遊歩道を上流に少し歩いたところに、この石碑は建立されています。

【1977年:国土地理院撮影 / クリックで拡大】

もう少し詳しく考察すると、この付近はかつては小さな入江が連続した荷川取の船溜まり(漁港というほどの規模はなく、浜辺にサバニを引き上げているような感じ…1963年)でした。その後、丸金ストアの向かいの入江を改良して小規模な漁港に改修されます(1977年)。この頃はまだポー崎やサッフィも埋め立てられておらず、人頭税石も海沿いに位置しています。荷川取川河口付近には養鰻場が作られており、今とは大きく趣きが異なっています(北の丘を登ったところには東急のゴルフ場が広がっています)。80年代に入ると港湾部の埋め立てが進み、荷川取漁港も北側へ拡張され、荷川取川の河口が現在のように水路化され、地形に沿って北に向かって流れが作られてゆきます(1981年)。90年代には現在の湾岸道路もほぼ完成し、漲水方面から下崎方面に至る海岸部はほぼ埋め立てられ、海がさらに遠くなっています(1995年)。

もう少し詳しく考察すると、この付近はかつては小さな入江が連続した荷川取の船溜まり(漁港というほどの規模はなく、浜辺にサバニを引き上げているような感じ…1963年)でした。その後、丸金ストアの向かいの入江を改良して小規模な漁港に改修されます(1977年)。この頃はまだポー崎やサッフィも埋め立てられておらず、人頭税石も海沿いに位置しています。荷川取川河口付近には養鰻場が作られており、今とは大きく趣きが異なっています(北の丘を登ったところには東急のゴルフ場が広がっています)。80年代に入ると港湾部の埋め立てが進み、荷川取漁港も北側へ拡張され、荷川取川の河口が現在のように水路化され、地形に沿って北に向かって流れが作られてゆきます(1981年)。90年代には現在の湾岸道路もほぼ完成し、漲水方面から下崎方面に至る海岸部はほぼ埋め立てられ、海がさらに遠くなっています(1995年)。時系列で国土地理院の航空写真を閲覧するだけでも、この付近の変貌は大きく、かなりの情報量が得られるので、ついつい時間を忘れて眺めてします。

さて、こちらの石碑ですが、建立は平成10(1998)年と記されており、この周辺一帯が新たに整備されたタイミングと考えられます。

石碑の背面に紹介分がありましたので、まずはこちらをご覧ください。

昭和十九年秋、大本営は連合軍が南西諸島を攻撃する算大なりと判断し、陸軍海上挺進隊(通称・水上特攻隊)を同方面に配置することを決定した。この部隊は長さ縦約六米幅約二個目の木製一人乗りのモーターボートに二百五十屯の爆雷を装着。敵艦船に体当たり攻撃を行うことを目的に一個戦隊百四名舟艇百隻で編成された。ざーっと記録を確認してみますと、昭和19(1944)年8月に小豆島船舶幹部候補生隊(船舶司令部隷下にあり、特別攻撃隊要員として15歳以上20歳未満の男子志願者で構成された促成士官)を主体として、広島県宇品(一部に江田島説もあるが、こちらはそもそも海軍施設であり、陸軍の兵站拠点があった宇品が順当と思買われる)において海上挺進第一から一〇戦隊として編成されます(最終的に50隊ほど編成される)。主にフィリピン、台湾、沖縄を中心に配備され、第一から四戦隊は第32軍に派遣されました(32軍は沖縄方面の直轄軍ですが、厳密にいえば陸軍の船舶隊は別系統となるので、第7船舶司令部の隷下にあったではないかと思います。ただ部隊数が大きくはないことなどもあり、宮古島においては総合的な指揮系統は、第28師団が握っていたものと思われます)。尚、後設される戦隊も沖縄への配備が行われました。

宮古島配備の第四戦隊は海上輸送中多くの犠牲を出しつつ、昭和二十年一月戦隊長陸軍少佐金子富功以下隊員が上陸。以後、終戦までこの付近一帯の海岸線に掘られた洞窟に舟艇とともに駐屯した。

平成十年十月

元陸軍海上挺進隊第四戦隊勇士之を建つ

読みやすくするために句読点を挿入しました

第一戦隊(球16777)が座間味島、第二戦隊(球16778)が阿嘉島、第三戦隊(球16779)が渡嘉敷島に配備されます。第四戦隊(球16780)も一度は慶良間諸島に配備されますが、昭和20年2月に宮古島へ転属となります。

第一戦隊(球16777)が座間味島、第二戦隊(球16778)が阿嘉島、第三戦隊(球16779)が渡嘉敷島に配備されます。第四戦隊(球16780)も一度は慶良間諸島に配備されますが、昭和20年2月に宮古島へ転属となります。海上挺進隊が使用よる四式肉薄攻撃艇は、そもそもが特別攻撃を行う小型艇であり、外海走行などは考慮されていないため、別の船で運搬しなくてはなりませんが、転属にあたっては機帆船(本来は帆船に補助的な焼玉エンジンを取り付けた船であったが、後に木造船にエンジンを取り付けた戦時標準船として局地輸送に徴用されていたものと思われる)に分乗し、船団を組んで宮古島へ向かうことになります(物資輸送を担う輸送船は本土沖縄島間を優先して使われているため)。

しかし、敵航空戦力による空襲に加え、折からの台風接近による荒天で、多くの機帆船が難破遭難してしまいます(一部は台湾に漂着して、22名は原隊に戻ることができなかった)。最終的に宮古島に着任することが出来たのは、104名の隊員のうち63名と、47隻の四式肉薄攻撃艇(配備は100隻)だけであった。

けれど、それはある意味では僥倖だったのかもしれません。

なぜなら座間味諸島に配属された第一から第三戦隊は、3月後半から始まった米軍の本格的な沖縄攻略の初戦となる、上陸作戦の最前線に立たされることになるからです。敵艦艇の猛攻から、本来の任務である本島防衛の嚆矢となる四式肉薄攻撃艇(マルレ)での出撃が出来ないまま、各島内で上陸する米軍との肉弾戦を強いれる結果となり、各部隊とも全滅とまではいかぬものの、多くの戦死者を出すととなるのでした。

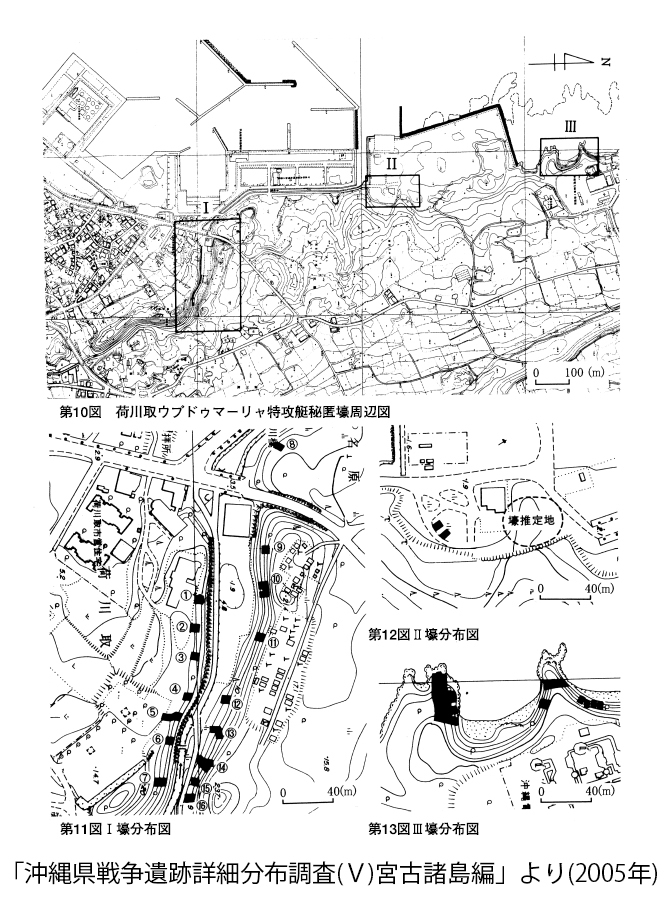

宮古島に展開した第四戦隊は基地隊とともに、荷川取川の河口部の両岸と平良港北端の海岸部にある洞穴を利用して駐屯します(ウプドゥマーリャ秘匿壕群)。川沿いに荷川取公園へ続く遊歩道からかつて利用されていた洞穴を見ることが出来ます。また、旧東急ゴルフ場跡地(工事前は駐車場のコンクリートが遺構として残存していた)に、現在、大米建設の宮古新社屋建設の建設工事が行われている元海岸部(荷川取漁港の埋め立ててで海からは離れてしまっている)の側面にいくつか秘匿艇壕が残っていますが、工事が進むと崩されてしまうかもしれません。他にも下崎の沖縄電力そばの崖にも秘匿艇壕が残っています(下水処理場の北端の堤防から遠望できます)。

第四戦隊は宮古島から特別攻撃をするために、その時を待ちこの地に秘匿されてきましたが、肉薄しなくては特別攻撃の効果がないことから、連合軍は艦砲射撃や空襲といった、非接近の攻撃を繰り返して来たことで、彼らは一度も出撃することなく終戦を迎えます(地上戦もなかったことから、慶良間諸島の本隊とは結果が大きく異なった)。

【大米の工事現場北端の壕(南西ヤンマー前)】

また、狩俣西岸の七光湾(現・海中公園)には海軍第三一三設営隊が「震洋」を配備したが、こちらも終戦まで一度も出撃することがありませんでした(海中公園が造成される以前は、秘匿壕からビーチまで石敷きのレール痕が残っていました)。

【関連Blog】

第117回 「殉国慰霊之碑」

第131回 「海上挺進基地第四戦隊戦没者勇之碑」

第一~三海上挺進隊の戦闘記録

海上挺進第1戦隊(座間味)球16777

海上挺進第2戦隊(阿嘉)球16778

海上挺進第3戦隊(渡嘉敷)球16779

【参考資料】

新版 宮古の史跡を訪ねて(宮古郷土史研究会 1999年)

Posted by atalas at 12:00│Comments(0)

│んなま to んきゃーん