2023年03月06日

第32回「下川凹天の父 下川貞文の巻その1」

こんにちは。今回の前半は、ボーダーインクの編集者である新城和博(しんじょう かずひろ)さんです。

宮国優子さんのこと

新城 和博

あれから何年たつのか。コロナ禍のなかで時間の流れがあやふやで記憶がここ数年とけてしまったのかのようだ。ぼくはしばらく沈黙していたのかもしれない。数日たって、個人的に SNS にとりとめもなく書いた文章がある。

突然の悲報で愕然とした。この文章は、そのあと2021年のボーダーインクのカタログのなかに追悼の意を込めて「宮国優子さんのこと」として掲載してもらった。

宮国優子さんが急逝したと、Facebook からの知らせは最初理解できなかった。

宮国優子(と、いつもフルネームでぼくは呼んでいたので)とは、『読めば宮古!』、『書けば宮古!』の編集者として、とても濃密な時間をともにした。その後もいろんなことを頼んだし、頼まれたし、那覇で、宮古で、東京で、会えばいつも宮国優子の熱い思いをどんと感じつつさまざまな話をした。

思えば、『WANDER』で新垣譲(あらかき ゆずる)さんが連載して後に単行本になった『東京の沖縄人』(ボーダーインク、2003年)でその存在を知り、その後、盟友の幸地郁乃(こうち いくの)さんとともに、『おきなわキーワードコラムブック』(ボーダーインク、1989年)のような宮古の本を作りたいと連絡を受け、それから何年かかけて作ったのが『読めば宮古!』だった。あの本は多くの宮古、宮古関係の人が参加したが、その中心に宮国優子がいた。

強烈な存在感ととっても繊細な気持ちが織りなすエモーションは、唯一無二の本を作り出した。『読めば宮古!』そして『書けば宮古!』の日々は、東京、那覇、宮古の結びつきで、ほんとうに濃厚な時間を過ごした。

あんな風にして出来上がった本はちょっとなかった。

数年前に、そろそろ三冊目を作ろうと話し、原稿を集めてはストップして、それぞれの時の流れの変化を感じつつ、それでもいつかはと思っていた。

形にならない思いはあるが、彼女の記したさまざまな場面での言葉は、いろんなところで生き続けると思う。宮国優子が紡いだ人と人と街と島のつながりは、まだまだ広がりつづけていくことだろう。

読者として、著者として、そして友人として、強烈な、楽しい、もどかしい、切ない、豪快な、激しい、そして優しい時間をともにした宮国優子が亡くなったことは、やはり悲しい。残念だ。宮古、東京、那覇でともに歩いた路地や、深く飲み歩いた街のどこかで、また会えるような気がする。

今は、ただ安らかに、という言葉しかかけられないのが、寂しい。

『読めば宮古!』は「さいが族編著」として、2002年4月に刊行された。宮古島トライアスロンのタイミングにあわせて出した、という記憶がある。県外から来たアスリートたちにも読んでもらえたらなんてきっと思っていたのだろう。

しかし我々のささやかな自信をはるかに越えて、『読めば宮古!』は爆発的に売れた、宮古島を中心に世界へと。「さいが族酋長」として宮国優子の活躍はここから始まった。翌年2003年10月には続編『書けば宮古!』も刊行されるという勢いである。

『読めば宮古!』は現在でも沖縄の書店に並ぶロングセラーである。

ボーダーインク関係では、追悼文で触れたように、コラムマガジン『WANDER』で、フリーライター新垣譲さんの連載「東京の沖縄人」のなかで1995年の宮国優子のことが紹介されている。2003年に単行本として刊行された『東京の沖縄人』では、「ホント、宮古島っていいところだよ~。絶対出てやるって思っていたんだけどねぇ。」と題して、1995年のインタビューと、さらに2001年のインタビューを新しく収録している。

2006年に刊行された宮古島方言マガジン傑作選『くまから かまから』(くまから・かまからライターズ編)(ボーダーインク、2006年)ではライターのひとりとして、「宮古を出るということ」「コードネームは『ゆうこ』」など、いくつかのエッセイが収録されている。

こうしてみると、ボーダーインク関係でも20年以上の付き合いがあったのだ。

東京や宮古、そして那覇でも、いろんな思い出はあるのだが、これからもゆっくり思い出してみようと思う。そんな付き合いもきっとあるだろう。

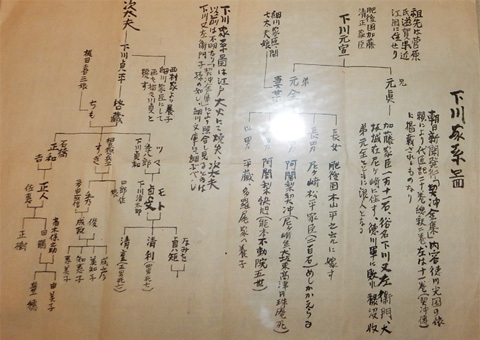

今回からは、凹天の父である下川貞文について述べてみたいと思います。下川貞文は、1858年に肥後國(現・熊本県)で生まれました。幼名は清。もしくは清太郎。下川家の系図は以下の通りです。

これによると、下川家の祖先は、契沖(けいちゅう)の一族に連なります。もっとも、これはいわゆる江戸時代にはやった偽系図の可能性が大なのですが。「系図書き」という職業も江戸期には盛んになり、地方の豪農や商家を回ったという記録も残されています。

(Y様画像提供)

ここから少なくとも判明するのは、下川家直接の祖先の名前が下川次太夫であり、その玄孫(げんそん)が貞文にあたります。そして、貞文が士族出身だったということです。

もっとも『昭和人名辞典第1巻 東京編』(日本図書センター、1987年)によると、貞文は廣島縣士族となっています。熊本県でなく広島県になっているのは、私見では誤植だと考えますが、なにか未発見の事実があるのかもしれません。

貞文が肥後國出身という事実が、最初に世に出たのは雑誌『ユウモア』の第二號における凹天の自叙傳であり、また凹天の自筆年譜にもそのように記されています。

川崎市市民ミュージアム所蔵

長じて、貞文は熊本師範學校に入りますが、当時の熊本における高等教育事情を述べておきますと、まず熊本洋學校が始まりが重要です。これは、教師のリロイ・ランシング・ジョーンズを招聘して、実学を熊本に定着させるために、県が設けた学校です。

熊本博物館所蔵

熊本洋學校は、現在の熊本県立第一高校のあった場所です。

ここで育った人材が、有名な「熊本バンド」を結成します。熊本バンドとは、ジョーンズの教育方針にしたがって、道義的国家の確立のために、プロテスタント的な神の信仰に生きる自主的な個人を模索した当時の青年の一団です。徳富蘇峰(とくとみ そほう)や海老名弾正(えびな だんじょう)が代表的人物です。もっとも熊本バンドという名称は、ジェーンズが帰国後、洋学校の人材が新島襄(にいじま じょう)が創設した同志社英學校に移った後、熊本県気質を京都人が呼んだ言葉です。

彼らは、日本の牧師、教育界、官界に大きな足跡を残すのですが、地元熊本の教育界にも、多大な影響を及ぼしました。このあたりが、下川貞文にも与えた影響は、興味深いものがあります。

貞文は、熊本師範學校を卒業すると、1876年に初めて教職に就きます。

その後、1881年巡査として沖縄に渡ります。半年後の1882年、首里西小學校教員に。その時の辞令をわれらが凹天は、生涯離しませんでした。ちなみに首里西小學校とは、現在の琉球大学教育学部附属小学校のことです。

(Y様画像提供)

沖縄島に遺した貞文の足跡は、これからも調査していきます。タンディの資料が散逸した今となっては、辞令一枚と機關誌の記事、『平良市史第八巻(資料編6考古・人物・補遺)』だけなのですが。

後半は、「宮古研究会」の客人である須藤義人(すどう よしひと)さんです。宮国さんが尽力した一般社団法人「 ATALAS ネットワーク」の地域活性化プロジェクト(平成26・27年度沖縄文化活性化・創造発信支援事業)のお手伝いをしました。その一環で、小冊子『島を旅立つ君たちへ』が宮古四高等学校の卒業生に贈られました。

人の心の光と影を見つめてきた優子さん

須藤 義人

宮国優子さんとの出会いは、宮古島の文化サロンの「タンディ・ガ・タンディ」でした。むろん、『読めば宮古!』(ボーダーインク、2002年)と『書けば宮古!』(ボーダーインク、2003年)という本の編著者として、彼女の存在は存じ上げておりましたが、実際に生身の御本人に出会ったのが東京の大岡山の彼女の店においてでした。確か、2014年の冬のことであった…と思います。

優子さんと私は「盟友」としてのお付き合いをさせていただきましたが、法政大学沖縄文化研究所の中に「宮古研究会(法政大学沖縄文化研究所内のサブ研究会、通称:みやけん)」なるものを結成し、頻繁に研究会やイベントに誘ってくれたのです。法政大学では沖縄学総合講座が毎週金曜日に開催されていて、私もご縁があって三回ほど登壇することになり、その後で市ヶ谷駅近くの「おかってや」での一次会で懇親をし、大岡山の「タンディ・ガ・タンディ」まで流れて、エンドレスの二次会を行ったことを思い出します。

エンドレスの二次会は、たびたび繰り返されることになり、優子さんとは電話でもよく話し込む間柄になりました。大岡山での二次会は、ドイツ語の専門家である片岡慎泰先生と一緒になると酩酊の時となり、デスマッチのような状況で翌日の夕方まで続くこともありました。優子さんは、堕落したオジサンたちの〈酩酊ぶり〉を呆れ顔で夜通し見守り、店の隅にあるソファーで時々寝ては明け方に起きて、近くの喫茶店での朝食に誘ってくれました。その後で昼頃まで優子さんと話し込むこともあり、娘さんたちがその喫茶店に来たりして、姉妹3名と談笑をする機会もありました。後に、優子さんが沖縄本島に娘さん3名を連れて「ファミリー旅行」として来沖した時に、夜中の首里城を散策して案内した思い出もあります。台風で何処にも行けなかった姉妹を思い、夜中の弁天池を案内していると、水鳥や亀が蠢(うごめ)いている石造りの道を通り、三女が「きゃっ、きゃっ」と笑い声を上げていたことが印象に残っています。

優子さんに対して「ゆうこりん」と時々呼ぶと、周囲にいた人が固まった表情で私を見てきたことがありました。堂々と面と向かって、彼女にそういう呼びかけをする人がいないからです。片岡先生と私が酩酊した状態で内々に彼女のことを語るときの「ニックネーム」になっていたので、私にとっては〈素のまま〉に呼びかけてしまっていたつもりでしたが、オジサンたちのこうした馴れ馴れしい表現にもサラッと流しつつ、苦笑いして受け止めてくれていたような気がします。彼女とは、宮古島のローカルな話から、沖縄全体の民俗学の話、そして ATALAS ネットワークという社団法人の企画運営に関することなど、それなりに文化サロン的なテーマを多く語った記憶があります。次第に話題の範囲は、本土の人と宮古の人の関係性や、ウチナーンチュの行動パターンのような人間観察的な話題にまで広がっていきました。更には、口外できないような人間関係の話にもなり、家族の話や将来の夢などを語り合うような感じとなっていきました。思い返せば、懐かしいことばかりです。優子さんは「タンディ・ガ・タンディ」に足を運ぶ人々のカウンセラーのような役割もしており、私の共通の知り合いへの対応について相談を受けたり、その人を一緒に心配したりしておりました。

宮古島でも沖縄本島でも東京でも、優子さんと会うときは、人と人が繋がる奇縁ができることが多かったです。彼女は人々を惹きつけるカリスマ性があり、多種多様な人々と「友」になっていきましたが、知り合った人同士のマッチングをするのにも長けていました。この追悼文を誘っていただいた片岡先生もさることながら、彼女がいなかったら、仲良くなれそうもない方々と深く繋がっていくような流れを創ってしまうのです。だからこそ、彼女は「(人付き合いは)平等でいたい」と公言していましたし、できない時は、その人をまるごと受け止めたい…という意志を強くもっていました。そして、「友」へは陰口ではなくて面と向かって、本音で話すことに軸を置いていたのです。彼女自らも「我慢できないことは、我慢できない」と率直に言い放ちつつ、繋げた「友」と「友」が揉めたりすることに真摯(しんし)に向き合い、それぞれの自由を重んじつつ、より良い流れを生み出そうとしていたことが印象に残っています。

そういった〈調和の精神〉は、宮古島出身者の〈不屈の精神〉である「あららがま」というプライドと連鎖していたからこそ、できたことなのかもしれませんね。優子さんの座右の銘に「死んだフリ」という言葉があります。すなわち、対立した友人同士の調和を最初は試みるけども、乗り切る方法を思いつかない場合は、「死んだフリ」をして現状をただ受け入れることしかないということです。感情に流されて怒ったり、悲しんだりすることにエネルギーを消耗することを避け、「友」たちには〈負のスパイラル〉から解脱するしかないことを気づかせるしかない…という心遣いでもあったような気がします。

心折れた「友」に対して「自分に何ができるだろうか」といつも考えていたのが優子さんであり、「できそう」「できなさそう」という勘定は脇に置いて、心の苦悩に全力で耳を澄ませて、「友」の声を聴き出そうとしていました。「みんなが(本音の)声を出せる」と思っていない彼女は、「人には様々なプライドがある」と配慮して、人生を必死で生きようとしている人には優しく、心の声掛けをしていました。沖縄の光と影を知っているからこそ、人間の心の光と闇を頭ではなく体感してほしい…という願いがあったからだと反芻しています。宮古島の人々が日常的に使う「運命」という言葉が、実はどれだけ重いかを分かっていたからこそ、東京で自尊心や希望を無くして生きる方々と接して、もう一度、人生の歩み方を捉え直してほしいと思っていたのかもしれませんね。

心残りと言えば、優子さんの夢のひとつであった第三弾の本である『思えば宮古!(仮称)』を読んでみたかったです。沖縄の離島が「ガラパゴス的に近代化したこと」が原因で、「島人の心が(変化に)追いつかなくなった」と彼女は考え、沖縄の影の部分を見つめていました。つまり、沖縄の空気感は明るく光があると思われる反面、影も強いことを意識した上で、本土の人たち自身が人生の挫折や人間関係の葛藤で影に心を拘束されて、ただ単に沖縄に癒しを求めてはいけない…と警鐘を鳴らしていたのだと思います。彼女の出身地の宮古島でさえ、その影の部分を癒してきた祭祀行事などが衰退し、人々のアイデンティティを支えるものが消えつつあることに危機感をもっていました。そういった心象風景を編著者として、東京と宮古島を行き来しつつ、人々の心の影のあり様に触れつつ、宮古島の精神文化の可能性に〈一縷の光〉を見出していたものをカタチにしようとしていた志は、今も私の中に残っています。

本追悼文をもって、優子さんの冥福を改めて祈りたいと思います。

あなたとの出会いと、知人たちと繋げてくれた御縁に感謝いたします。

須藤義人拝

【主な登場人物の簡単な略歴】

下川貞文(しもかわ さだふみ)1858年~1898年

肥後國生まれ。熊本師範学校(現・熊本大学教育学部)卒。那覇から平良小の訓導として宮古島に渡り、宮古教育界に多大な影響を及ぼす。

宮国優子(みやぐに ゆうこ)1971年~2020年

ライター、映像制作者、勝手に松田聖子研究者、オープンスペース「Tandy ga tandhi」の主宰者、下川凹天研究者。沖縄県平良市(現・宮古島市)生まれ。童名(わらびなー)は、カニメガ。最初になりたかった職業は、吟遊詩人。宮古高校卒業後、アメリカに渡り、ワシントン州エドモンズカレッジに入学。「ムダ」という理由で、中退。ジャパンアクションクラブ(現・JAPAN ACTION ENTERPRISE)映像制作部、『宮古毎日新聞』嘱託記者、トレンディ・ドラマ全盛時の北川悦吏子脚本家事務所、(株)オフィスバンズに勤務。難病で退職。その療養中に編著したのが『読めば宮古』(ボーダーインク、2002年)。「宮古では、『ハリー・ポッター』より売れた」と笑っていた。その後、『思えば宮古』(ボーダーインク、2004年)と続く。『読めば宮古』で、第7回平良好児賞受賞。その時のエピソードとして、「宮国優子たるもの、甘んじてそんな賞を受けるとはなにごとか」と仲宗根將二氏に叱られた。生涯のヒーローは、笹森儀助。GoGetters、最後はイースマイルに勤務。その他、フリーランスとして、映像制作やライターなど、さまざまな分野に携わる。ディレクターとして『大使の国から』など紀行番組、開隆堂のビデオ教材など教育関係の電子書籍、映像など制作物多数あり。2010年、友人と一緒に、一般社団法人 ATALAS ネットワーク設立。『島を旅立つ君たちへ』を編著。本人によれば、「これで宮古がやっと世界とつながった」とのこと。女性の意識行動研究所研究員、法政大学沖縄文化研究所国内研究員、沖縄大学地域研究所研究員などを歴任。2014年、法政大学沖縄文化研究所宮古研究会発足時の責任者だった。好きな顔のタイプは、藤井聡太。口ぐせは、「私の人生にイチミリの後悔もない」。プロレスファンならご存じの、ミスター高橋のハードボイルド小説出版に向けて動くなど、多方面に活動していた。くも膜下出血のため、東京都内で死去。

契沖(けいちゅう)1640年~1701年

国学者、僧侶。摂津(川辺郡尼崎(現・兵庫県尼崎市北城内)生まれ。釈契沖(しゃくけいちゅう)とも言う。元々の名前は、下川空心。祖父・下川元宜は加藤清正の家臣であった。11歳で摂津国東成郡大今里村(現・大阪市東成区大今里)の妙法寺の丯定(かいじょう)に学んだ後、高野山で東宝院快賢に師事し、五部灌頂を受け阿闍梨の位を得る。1679年、妙法寺の住持となると、古典の研究に勤しんだ。『万葉集』を研究するうちに、当時主流となっていた定家仮名遣の矛盾に気づき、歴史的に正しい仮名遣いに改めた和字正濫抄』は、とりわけ後世の研究に影響を及ぼした。1690年に母が亡くなったのを機として、摂津国東成郡東高津村(現・大阪市天王寺区空清町)に円珠庵を建立して住持となった。1701年、円珠庵で死去。